“凌晨三点二十分,敌情不该这么安静吧?”黄克诚压低声音,盯着远处的山脚,对身旁的副官嘀咕了一句。夜色浓得像墨,星光被云层遮住,只有微弱的营火星点在黑暗中闪烁。副官正欲回答,忽然一串细碎脚步声从林子那头传来91微操盘,打断了二人的神经——日寇的尖刀分队已经潜入了警戒圈,而山坡上的二营,却刚刚集体陷入梦乡。

事情要从出发前一天说起。1940年春,八路军一二九师三四四旅奉命南下,目标是华中敌后,和新四军第六支队合力开辟新根据地。时间紧,任务重,黄克诚把部队分为前后两梯队,昼伏夜行,宁绕百里不交锋,只求迅速抵达。队伍每天只开一顿灶,很多战士干脆把炒面掺雪就着吃,嘴里一股沙粒味,却没一个人抱怨。按他的话说,“命令一天没到,新据点一天拿不下来,咱就别指望能睡囫囵觉。”

连续急行军把士兵们的体能逼到极限。进入山东郓城以南时,敌人加紧拉网式扫荡。为避其锋芒,黄克诚让盛世坤率六八八团在明处虚张声势,自己带余部悄悄从侧翼穿插。盛世坤顶着压力,硬是在沙河一线牵住了日军一个大队,为主力赢得了整整十六个小时的安全窗口。晚上翻越大沙岭时,老兵们腿软得打颤,枪支绑在背上撞得胸口疼,但没人敢停。黄克诚只说一句:“忍一忍,再翻两座山就能喘口气。”这句话成了所有人咬牙坚持的动力。

到了张圩子近郊,天色将暗。山脚荒草丛生,向阳坡还有几条羊肠土路,算不得险地,却能暂避照明弹。斟酌后,黄克诚决定就地宿营。军令一下,炊事班埋锅造饭,警卫排则忙着构筑火力点。盛世坤跑来复命,黄克诚只强调一句:“警戒,无论如何不能松。”话虽简短,分量却重。老团长心里清楚,这是关乎三四四旅能否完好抵达华中的生死节点。

尴尬的是,盛世坤的三营主力在外侧迂回,暂时赶不到。二营营长钱树德自告奋勇:“团长,今晚咱来守,保证没事!”钱树德年轻,带的也多是新编补充兵。盛世坤犹豫片刻,还是把警卫责任压在了他肩头。临行前再三嘱托:“弟兄们困也不能眯91微操盘,打盹就出人命。”钱树德连连点头,却没把这句掂量到骨子里。

深夜一点,山谷温度骤降,露水打湿枪栓,站岗的两个小战士被寒风吹得直哆嗦。钱树德巡逻回来,见他们靠树打摆子,心里不是滋味。他自己也困得眼皮打架,心想:按侦察排白天捎回来的口袋情报,周边敌情空白,先遣队最多明早出现;加之已经快过三更,敌人夜袭概率不高。不如让弟兄们打个盹,早晨天亮再换岗。于是,他拍了拍那俩哨兵的肩:“去睡二十分钟,老子在这儿顶着。”一句话,警戒链条瞬间断了环。

几乎同时,在四公里外的杨楼镇,日军村冈联队的侦察分队得到线报:八路主力藏身张圩子附近,守备薄弱。联队长立刻抽调一个加强小队,拂晓前必须抵近侦察,若能一举杀伤最好。日本兵脚底穿的是牛皮钉鞋,走起山路只留下浅浅印痕;他们猫腰前进,甚至用绸布裹住马口铁,连碰撞声也被吞掉。两点五十,敌小队摸到山脚,探子发现前哨无人,立刻回报。还没等警号吹响,第一颗迫击炮弹已划破夜空,把睡梦中的警戒口炸出一个火花蘑菇。

听见爆炸,黄克诚从地铺上一跃而起,鞋都没顾上系,朝阵地跑。“是谁的哨?”他怒吼。副官支吾:“二营。”黄克诚眼神一沉:“让盛世坤来!”与此同时,钱树德也被震醒,脑子嗡嗡作响。他狂奔到营口,却只看见一截被炸折的树桩。没哨兵,没有暗号,没有急促的枪声示警,只有敌人推进的脚步。

情况危急,黄克诚当机立断,把机关枪阵地调到坡顶,令一营火速居中堵截,自己则率突击排从侧面包抄。好在这股日军不过六十来人91微操盘,火力点零散。十多分钟的交锋后,敌先遣队见势不妙,丢下三十多具尸体翻身下撤。枪声渐远,山谷重新安静,只剩硝烟呛得喉咙发涩。虽然危机暂解,但暴露已成事实,日军主力随时可能卷土重来。黄克诚不敢恋战,令全旅三十分钟内拔营转移,往西南两个山头外的黑石岭快速机动。

天亮时,主力脱离险区,后续敌人赶到却扑空。张圩子一役,八路军零伤亡逃出包围,被黄克诚后来称为“运气加速度”的典型,但背后的失误教训更刻骨。行至安全地带,盛世坤被叫到临时指挥所。黄克诚盯着他,话不重,却字字砸心:“兵可以累,岗不能空;你我都懂,可执行怎么就变形了?”盛世坤如坐针毡,只能说:“下去彻查。”

钱树德很快被带来。他脱帽,低头,嗓音嘶哑:“我看弟兄们太疲惫,想让他们眯一阵……我自己守,可是……敌人还是来了。”黄克诚没有暴怒,只叹道:“部队不是靠良心运转,而是靠纪律。你若倒下,谁替你守?”最终决定:钱树德警告一次,并暂调作挑夫,跟随运粮队;二营教导员失察停职,直至整训结束后再议。处分不算重,却让所有干部紧绷的弦瞬间绷到极点。就连老兵也暗暗庆幸:幸亏只是警告,再深一步,可能会有人上军事法庭。

值得一提的是,张圩子之后三四四旅一路南下,再未发生类似事故。营房哨兵制度因此被补充——双人三班倒、岗哨之间相距不超过一百米、排长夜间巡查打卡。钱树德在挑夫队干了两个月,肩上扛的部队干粮把衣服磨出洞,他却一句怨言没有;到皖东前线复职时,已经是铁了心再不碰红线。他自己后来回忆:“那一夜差点把全旅交待进去,抚恤金都准备不出来,想想后怕。”

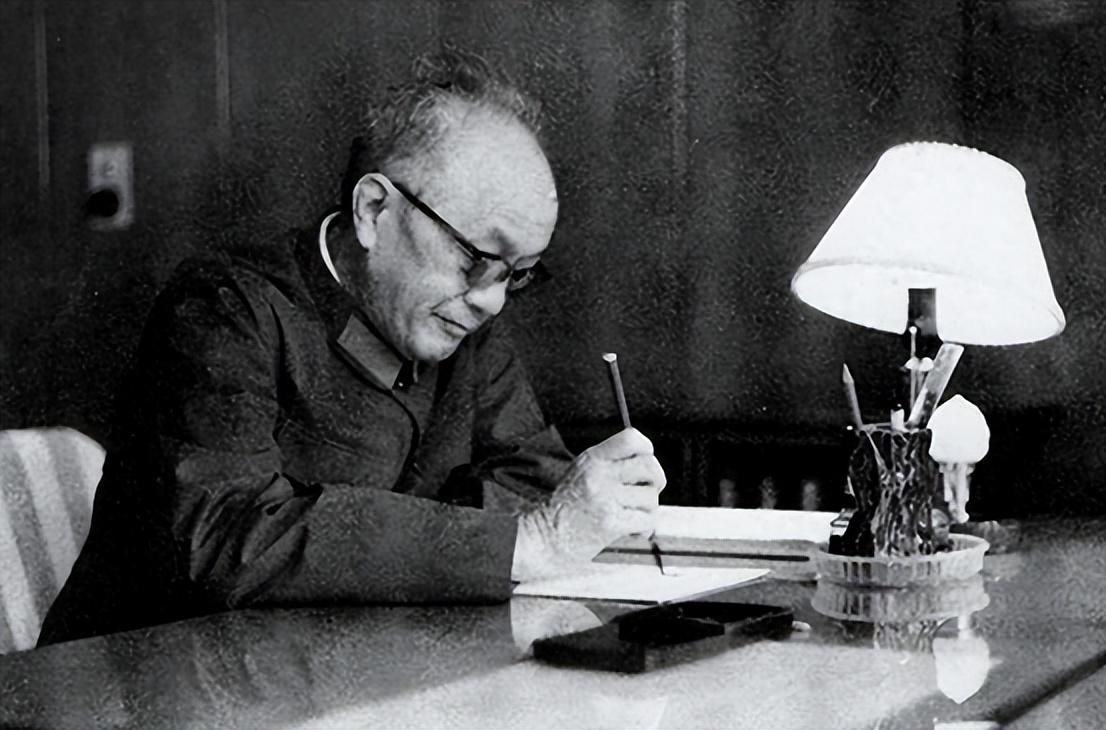

三四四旅与新四军在长江北岸顺利会师,黄克诚调任苏中指挥部,抗战胜利后又挥师东北,辽沈、平津、四平街,场场硬仗都站在最前面。新中国成立,他被授予大将军衔;而当年那段惊魂夜,依旧被他在干部大会上反复提起:“行军打仗,最大敌人不是枪炮,是侥幸。”

试想一下,如果当晚主力未能及时察觉,再迟十分钟,日军主力迫击炮群一压,谁还能全身而退?历史没有如果,但每一次幸存,都在提醒后人:制度是高压线,触碰必被电击。张圩子的火光只闪了一瞬,却给了后续部队长久的警示——纪律可以救命,也能要命,这条铁律从华北山间一直延伸到今天的军营操场,仍旧高悬无声。

那位年轻营长后来在解放战争中立功数次,却始终记得自己挑粮的两个月。他对新兵常说:“别羡慕我胸口的勋章,更该记住我的疤——那是半夜犯困留下的。”这句话听上去像玩笑,但放在枪林弹雨里,一点都不轻松。军队的胜利从来不是因为某个人勇敢,而是所有人都没掉链子。八十余年过去,张圩子月色依旧冷,教训却依旧热。

简配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。